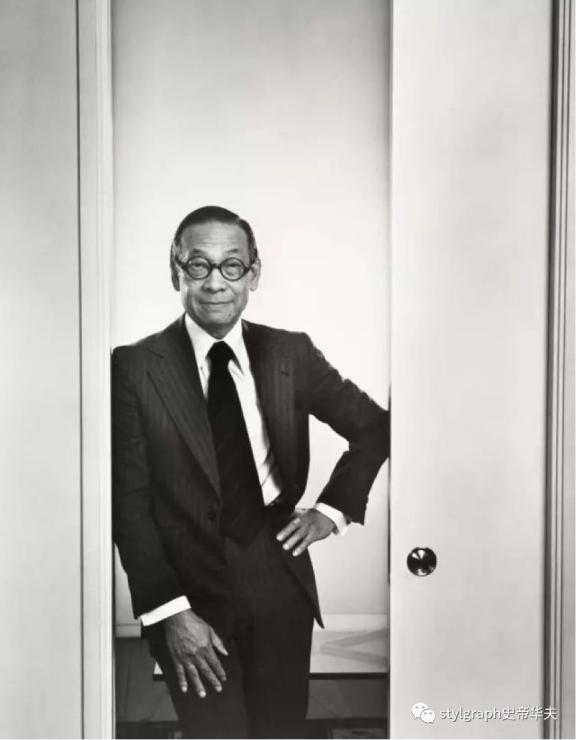

贝聿铭 - 文化缝隙中优雅的摆渡者

[bèi yù míng] 贝聿铭(Ieoh Ming Pei,1917年4月26日-2019年5月16日)美籍华人建筑师。

曾获得1979年美国建筑学会金奖、1981年法国建筑学金奖、1989年日本帝赏奖、1983年第五届普利兹克奖及1986年里根总统颁予的自由奖章等,被誉为“现代建筑的最后大师”。2019年5月16日,贝聿铭在纽约曼哈顿一家医院逝世,享年102岁。

贝聿铭作品以公共建筑、文教建筑为主,被归类为现代主义建筑,善用钢材、混凝土、玻璃与石材,代表作品有巴黎卢浮宫扩建工程、香港中国银行大厦、苏州博物馆新馆等。

“让光线来作设计”

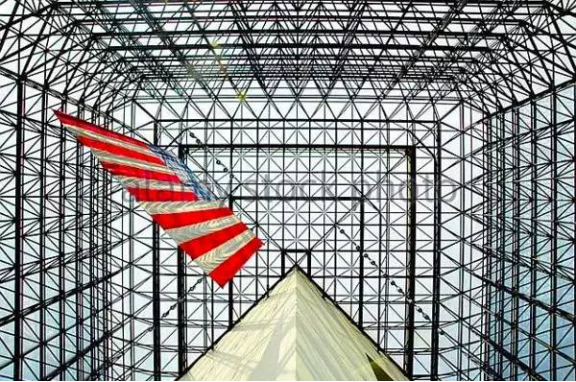

光是建筑的色彩,“让光线来作设计”是贝氏的名言。在他的作品中光与空间的结合,使得空间变化万端,巴黎卢浮宫金字塔的入口把大量的光线引入死气沉沉的博物馆,让过去的历史晒晒今天的太阳。透过透明的玻璃,投射在空间与墙体、地面上,形成光的庭院。“光很重要。没有了光的变幻,形态便失去了生气,空间便显得无力。”光是贝聿铭在开始一项建筑时首先考虑的问题。

玻璃与钢材

由于玻璃自身的特性——透明、反射,并且玻璃透明不至于遮挡减损原建筑物的立面,不仅符合贝氏对阳光的追求,更能够从视觉上以及空间原理上使得原有的建筑群不会被削弱,并且能使设计者的建筑思想得到充分表现,加上光线和人的运动,整个空间被赋予了活力。自然光线穿过透明的玻璃材料倾泻到室内,给室内的一切带来温暖和灵动之感,网状钢材不仅起到了支撑、承载的作用。

混凝土

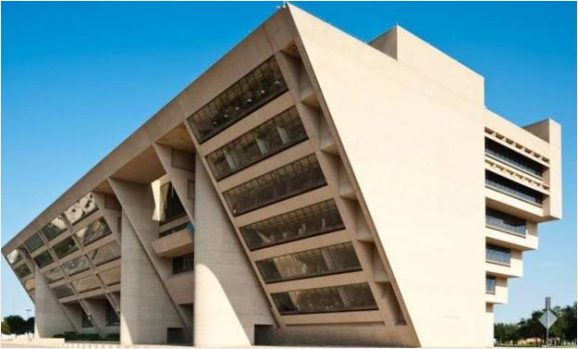

贝氏注重于混凝土的研究, 挖掘它的受力特征与视觉表现力, 在建筑设计中将结构与装饰融为一体, 忠实于材料的质感表现力, 从而将对混凝土的应用推到一个新的高度。在作品中, 时常可以看到其充分利用混凝土可塑性的特点, 做出富有雕塑感的螺旋楼梯。其中最为典型的就是伊弗森美术馆内庭的螺旋梯,我们完全可以将之视为一座可以供人上下行走的雕塑。贝还在埃佛森美术馆、达拉斯市政厅建筑中充分展示了混凝土适于悬挑的力学性能。

几何

贝聿铭在发展现代主义建筑的几何构成上作出了不朽的贡献。如果说密斯、柯布西耶在提炼几何性上作出了成绩的话, 那么贝聿铭则在继承现代主义建筑师的基础上丰富了几何构成, 从而为流于僵化的现代主义建筑开拓了新的道路。贝以他丰富多彩的建筑作品, 向人们表明, 现代主义仍是有活力的, 它决不是一种机械主义, 而是同样可以呈现多姿多彩的艺术形象。

伊弗森美术馆,

是贝聿铭建筑生涯中

第一个美术馆作品,

其建筑物本身就是

一件巨硕的雕塑品。

▼

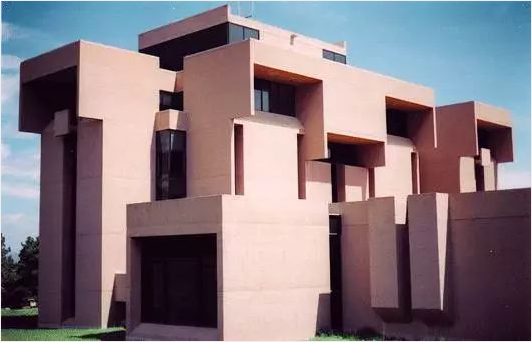

他设计的

美国全国大气研究中心,

被认为是极具“突破性的设计”。

▼

他设计的前倾72°的

达拉斯市政厅

至今仍让人惊叹!

▼

肯尼迪图书馆

被美国媒体誉为“一曲灯光和大理石、

色彩、玻璃绘画和雕塑的建筑交响乐,

美国建筑史上的最佳杰作之一。”

▼

“我不是时髦建筑师。”

贝聿铭曾在一访谈节目中反复强调道。尽管一贯被人冠以打破陈规、甚至“离经叛道”的建筑大师称号,事实上贝聿铭的设计风格始终秉承着现代主义的传统。“时髦的东西一两年就甩了,你再来个新的。建筑不能这样子,建筑要至少20年、50年、100年,希望一千年。”

身为现代主义建筑大师,贝聿铭的建筑物四十余年来始终秉持着现代建筑的传统,贝聿铭坚信建筑不是流行风尚,不可能时刻变化招取宠,建筑是千秋大业,要对社会历史负责。他持续地对形式、空间、建材与技术研究探讨,使作品更多样性,更优秀。他从不为自己的设计辩说,从不自己执笔阐释解析作品观念,他认为建筑物本身就是最佳的宣言。

一直被对照的“东方”与“西方”,似乎在他的艺术世界中,对立又和解:“我在文化缝隙中活得自在自得,在学习西方新观念的同时,不放弃本身丰富的传统。”因此,人们称他为“文化缝隙中优雅的摆渡者”:从截然不同的文化土壤中汲取精华,又游刃有余地在两个世界穿梭。

内容/来源网络

编辑/stylgraph整理编写

版权/原作者所有