废墟上行走的艺术家 | 矶崎新

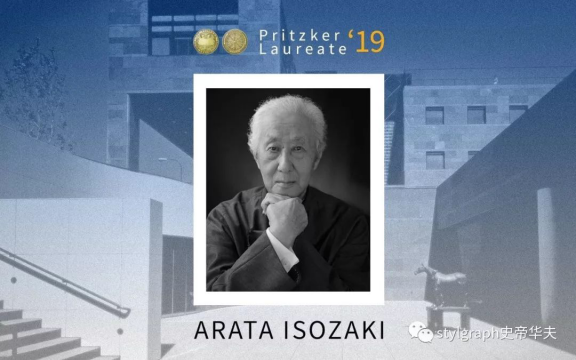

普利兹克建筑奖(Pritzker Architecture Prize)是一年一度由凯悦基金会颁发,以表彰“在世建筑师,其建筑作品展现了其天赋、远见与奉献等特质的交融,并透过建筑艺术,立下对人道与建筑环境延续且意义重大的贡献”,于1979年由杰·普利兹克和妻子辛蒂设立,由普利兹克家族资助。

图片来源于网络

普利兹克建筑奖被公认是全球最主要的建筑奖项之一,有“建筑界的诺贝尔奖”的美誉,对于建筑师而言获奖意味着至高无上的终身荣耀。从1979年至2018年普利兹克建筑奖已颁给45位建筑师。矶崎新是第46位普利兹克建筑奖得主,也是第八位来自日本的获奖建筑师。

“我想通过自己的眼睛看世界,所以我在三十岁前至少走遍全球十次”——矶崎新。

矶崎新(Arata Isozaki),当今享誉世界的著名建筑师,日本后现代主义建筑代表人物。1931年出生于日本九州岛大分市,正值第二次世界大战爆发。他14岁时对广岛和长崎原子弹爆炸的记忆,对他后来的建筑理念不无影响,他认为建筑的生命虽然短暂,但应让当前的使用者感到愉悦,无论是偶然经过的行人或是周围生活的居民。

“当我成长到足以开始了解世界的年纪,海峡对岸的广岛被投下原子弹,我的家乡毁于一旦。我是在核爆中心附近长大的,那里是一片满目苍夷的废墟,建筑物摧毁殆尽,甚至看不到城市的影子,我身边只有兵营和避难所。因此,我对建筑的最初体验是一片虚空,我开始考虑人们应如何重建家园和城市。”

图:矶崎新(右)4岁

矶崎新在建筑方面的早期成就出现在盟军结束对日本的占领之后,当时这个国家正努力从第二次世界大战的废墟中重新站起来。“我想用自己的眼睛看世界,所以在30岁之前,至少进行了十次环球旅行。我想感受不同地方人们的生活,并在日本国内广泛游历,也到访过伊斯兰世界、中国的深山乡村、东南亚以及美国的大都市。只要有机会我就要这么做,而且我一直在问自己:什么才是建筑?”这位普奖得主回忆道。

1954年毕业于东京大学工学部建筑系,并于1961年完成东京大学建筑学博士课程。曾师从丹下健三(1987年普利兹克建筑奖得主),并于1963年创立了矶崎新设计工作室。这一时期盟军占领结束后的日本已恢复主权,并在二战造成的政治、经济和文化动荡中寻求物质层面的重建。“为了找到最适合的方式解决这些问题,我不能停留在单一的风格上。唯一不变的就是变化本身,矛盾的是,这也变成了属于我的风格。”

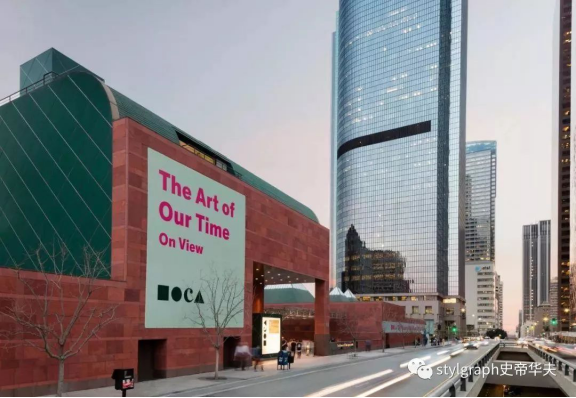

1980年代,他凭借首个海外项目——洛杉矶当代艺术博物馆(1981-1986,美国加利福尼亚)一举成为国际建筑界的领军人物。凭借着在全球非凡的影响力,他也是诸多项国际大奖的获得者,其中最著名的是1974年日本建筑学会的年度奖、1986年的英国皇家建筑协会(RIBA)金奖、1992年的美国建筑师协会(AIA)荣誉奖。今年,88岁的他斩获了建筑界的最高奖——普利兹克建筑奖。

矶崎新与黑川纪章、安藤忠雄并称“日本建筑界三杰”,作品多为大型公共建筑,设计风格强调自由性,以创新、气魄著称,观念即超前,又不缺乏内敛、含蓄的东方精神。对日本、亚洲、乃至世界建筑的发展进程产生了重要的影响。其作品被归类为新陈代谢主义(Metabolism),兼取东西方文化,拥有超前的未来主义思想。

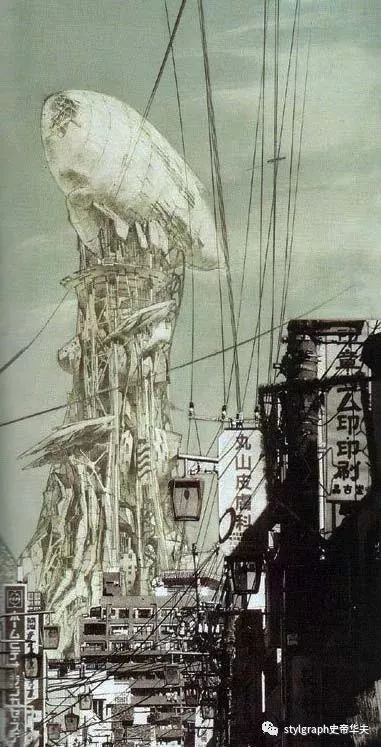

早在1960年代,矶崎新就提出了“空中城市”构想(1962,日本东京),这是针对新宿地区的未来主义规划,由凌空悬跨于老旧城市上方的建筑、住宅和交通系统构成,以期应对城市化进程日新月异的变化。尽管这一计划并未实现,矶崎新仍在其他加速发展的经济体中继续践行城市规划的主张,例如近期他在中国和中东开展的建筑项目。

图:“空中都市” 矶崎新

目前为止,矶崎新的建筑作品已经跨越60年,超过100个已建成的作品遍布亚洲、欧洲、北美、中东和澳大利亚。代表建筑作品有大分县立图书馆(1966年)、群马县现代艺术博物馆(1971-1974,日本群马)、筑波中心大厦(1979-1983,日本茨城)、水户艺术馆(1986-1990,日本茨城)、日本奈良百年会馆(1992-1998,日本奈良)、琉森音乐节新方舟音乐厅(2013,日本宫城)、上海交响乐团音乐厅(2014,中国上海)等。

“ 他突破建筑学框架,提出了超越时代和国界的问题。”

他在祖国的第一个作品,大分县立图书馆(1966年)是来自日本粗野主义的杰作,他的早期作品多由大块混凝土墙构建出造型独特的体块组合,被切断的横梁处于流动中的物质停止运动时的状态,暗喻着成长与灭亡,与他所表达的“未来城市总有一天会变为一堆废墟”。

群马县现代艺术博物馆项目于1974年开放,展示了一种更具个性的建筑美学探索。日本群马县现代艺术博物馆被认为是矶崎新最好的代表作品之一,它见证了矶崎新的建筑思想,把博物馆作为空白和框架的概念性的陈述。矶崎新对于纯立方体的运用使建筑有如无重,且非物质化。立方体之内没有哪个方向有等级之分,因而从结构中体现出寂静与安宁。博物馆的立方体结构在每个空间都创造出一个三维的框架,隐喻性地将室内空间与周围的景致相分离,将它们只献给艺术。

Ōita县立图书馆

日本大分县/ 1962-1966

▼

群马县现代艺术博物馆MOMA Gunma

日本群马/ 1971-1974

▼

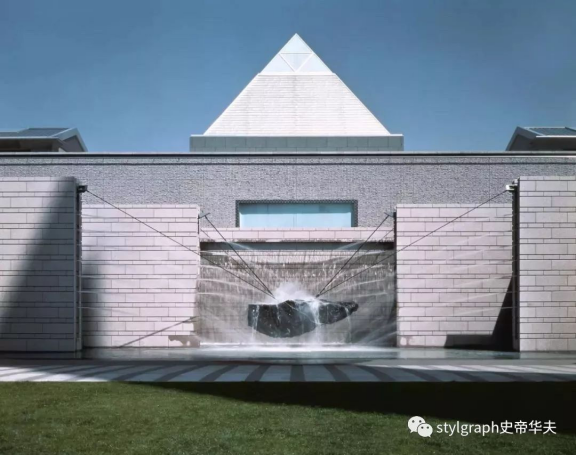

在过去的几年里,矶崎新的业务范围和技能不断扩大,设计涵盖不同规模、类型和国家的项目。在美国,矶崎新因在洛杉矶(1986年)设计了当代艺术博物馆(Museum of Contemporary Art)而闻名,当代艺术博物馆反映了他对穹顶的研究,他称之为“圆筒的修辞”。

矶崎新通过将MOCA设计成一个沉没的、红色砂岩覆盖的空间,创造了一个与建筑所在的Bunker Hill地带的玻璃和钢结构的高层建筑的极端对比。入口有一个拱门,通向一个地下梯田庭院。院子下面和四周是公共画廊。七层楼中只有四层高于街道。

行政办公室位于上格兰德街的一层,屋顶呈桶形。矶崎新为建筑选择了传统的形式和形状,但大多是抽象的。建筑与庭院空间之间的游戏借鉴了东亚的传统。在大楼开张的时候,批评家们嘲笑沿着格兰德街人行道的没有窗户的空白墙,但是矶崎新设计的建筑面向内面对加利福尼亚广场的发展。

洛杉矶当代艺术博物馆

MOCA Contemporary Art Museum

美国加利福尼亚 洛杉矶/ 1986

▼

于1983年6月完工的筑波中心大厦,是日本著名建筑师矶崎新当时已建成的最大作品,也是他所作的第一个城市尺度的多动能群体建筑。这个集文化娱乐、行政管理、商业服务和科技交流等为一体的群体建筑,也是日本80年代最成功的建筑作品之一,这一作品宣告了后现代主义时代的到来。通过矶崎新所谓的剧场性、胎内性、两义性、迷路性、寓意性、对立性等概念的采用,散布着各种各样的隐喻和暗示,其中锯齿状柱是对勒杜(ClaudeLedoux,1736~1806)柱式的变形。

而三年后始建的水户艺术馆,是茨城县水户市的标志性建筑物。水户艺术馆是为了纪念水户市成立一百周年而建,这座文化综合体由剧院、演出大厅和当代艺术画廊组成。这座地标性的四螺旋塔由56个不同方向的三角形面板组成,其灵感来自Constantin Brancusi的作品“无穷圆柱”。

筑波中心大厦 Tsukaba Center Building

日本茨城县/ 1979-1983

▼

水户艺术馆

日本茨城县/ 1990

▼

奈良100年会馆为纪念奈良立市一百周年而建,设计方案通过倾斜的外形和灰色瓷砖饰面,向附近著名的东大寺致敬。里面有大、中、小会议厅各一个。其中大厅可容纳1,476人,每个座位都有多种视角、可以移动,经过调整可以组合出八种不同的舞台-观众区布局。中号厅设计用于举办一些中小型古典音乐会,四周由特殊的玻璃围合而成,通过灯光来改变视觉效果,突出其空间体量感。这是第一个同时采用预制混凝土板架设墙体和屋顶的建筑。在矶崎新看来,它的整体外观成功地融合了传统与未来,并在许多年之后仍然感觉现代。

日本奈良百年会馆

日本奈良 / 1992-1998

▼

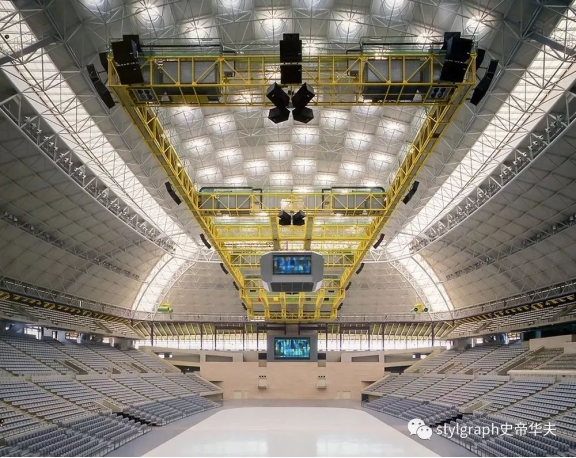

圣乔治宫体育馆最初为1992年夏季奥运会而设计,采用半地下结构,以尽量缩小这座能够容纳17,000人的设施的外部特征,反而突出了邻近蒙锥克山的景致。圆形屋顶采用加泰罗尼亚拱顶技术建造,而斜坡形状则受到佛教寺庙的启发,同时使用砖、瓦、锌和石灰等本地可获取材料作为饰面。

许多人正是通过1992年巴塞罗那奥运会的圣乔治宫体育馆了解到他的作品。

圣乔治宫体育馆

西班牙巴塞罗那/ 1983-1990

▼

近年来,矶崎新在与Anish Kapoor联手为日本受2011年海啸影响地区设计的充气式音乐厅”Ark Nova"(2013年)等作品中展现出非凡的活力。这再次证明了他有能力理解环境的复杂性,并创造出一个非凡的、精雕细琢的、鼓舞人心的建筑,它们从城市规模到室内空间都是成功的。

琉森音乐节新方舟音乐厅

Ark Nova Lucerne Festival Arknova

日本宫城县/ 2013

▼

他也在中国设计过许多重要作品,如2007年在广东深圳开设的深圳文化中心(Shenzhen Culture Center)或在上海分别于2010年建成的上海证大喜马拉雅中心与2014年完工的上海交响乐团音乐厅。

深圳市文化中心由两座建筑构成:位于福中一路南面的图书馆和北面的音乐厅。为避免整个文化中心被道路割裂,建筑师矶崎新设计了一个横跨道路的公共平台,将两座建筑勾连形成一个整体。平台上“黄金树”结构幕墙也独具观赏性。

最突出的是建筑的外墙局部—— 一个有机的、不均衡的、充满雕塑感的外立面。概念源自森林,那里不规则、多孔的自然状态被诠释在建筑内部,形成了一个洞穴般的氛围,供游人漫步、进入和通过,创造一种在内部活动的自由感。

建筑西立面以“黑墙”界定出其公共文化核心区的范围,同时隔绝了道路带来的冗杂。音乐厅一面的东立面“竖琴幕墙”呈波浪状起伏,厅内采用革新的葡萄园式格局增强视听效果。图书馆前厅通高的空间在读者面前犹如目录一样呈现馆内全貌,阳光投进玻璃幕墙营造出一个空旷明净的阅读空间,让人获得空间上和思绪上的双重愉悦。建筑形体由五个主要元素构成,它们是作为正立面的似竖琴琴铉般的玻璃幕墙、背立面的对应城市尺度的黑墙、入口大厅的黄金树、葡萄园式的音乐大厅以及作为图书馆形象的“三本书”。

而上海证大喜马拉雅中心设计颇为前卫,这座整体外观有些像中国的双喜字,有着混合功能的大楼包含了两家五星级酒店,一个大型购物中心,艺术剧院,办公空间和喜玛拉雅美术馆。中空的墙上那些形似汉字的古怪符号,被矶崎新称为“天书”。两个立方体中间的异形体,则被称为“林”。“林”间是开放的城市文化广场,成为公众活动的集聚点。这里也是在高耸的都市森林里,最能让人所一眼记住的设计。

粘土砖、灰砖、瓦片等元素构筑了上海交响乐团音乐厅朴实无华的外立面,是国内第一个建在弹簧上的“全浮建筑”。内部主厅宏伟、演艺厅精致,有着“葡萄园式”或“鞋盒造型”的称谓。 “葡萄园式”即在演奏台四周逐渐升起的部位设置听众席。优点在于大容量厅堂内缩短后排听众至演奏台的距离。“鞋盒式”是传统的剧院设计模式,两者结合,更加有利于声音的传播。整个设计的外观质朴简练,内部空间则充满了科技与智慧。

深圳文化中心

Shenzhen Cultural Centre, Shenzhen (China)

中国广东 / 2007

▼

上海证大喜马拉雅中心

Zendai Himalayas Center

中国上海/ 2010

▼

上海交响乐团音乐厅

中国上海/ 2014

▼

评审团对矶崎新评价道:“他对建筑历史与理论的学识渊博、见解深刻,他拥抱前卫,从不安于重复现状,而是勇于挑战。他对意义非凡的建筑孜孜以求,创造出卓尔不群的优质建筑精品,直至今日仍不受风格派别所限,反映其持续不断的演化,始终以自身独特的方式别出新意。”

显然,矶崎新是当代全球建筑界最具影响力的人物之一,在不断的探索中,不畏变革,勇于尝试新思路。他的建筑作品不仅基于对建筑本身的深刻理解,更是基于对哲学、历史、理论和文化的深刻理解。他融汇东西,绝非模仿拼贴,而是另辟蹊径。并且作为慷慨奉献的典范,矶崎新支持其他建筑师,鼓励他们参加竞赛或合作。在世界范围内,他早已是一位享有盛誉的建筑前辈。他已经把各种建筑奖项得了一个遍,他不仅是一位作品丰厚的从业建筑师,而且还在半个世纪的时间内引领着世界建筑文化的走向。

从新的普利兹克奖出炉以后,如今人们越来越难以预测下一次的获奖者。世界级的建筑大师们逐渐退出舞台,新的后继者们却还未能展露锋芒。如今中国年轻一代的建筑师也已加入到新的提名之中,普利兹克的评选者们最终选择了矶崎新,或许也是为了褒奖他敢于大胆的打破旧规,却又大胆的注入传统的勇气。也许这也提醒着那些年轻的设计师们,设计的大山还只是露出了一个小角,每一个大胆的年轻人都应该勇敢的去一较高低。

内容/来源网络

编辑/stylgraph整理编写

版权/原作者所有