扎哈·哈迪德 | 勇者无畏

扎哈·哈迪德是一位传奇的女建筑家,她生于伊拉克巴格达,定居英国,在2016年3月31日因心脏疾病而离世,享年66岁。那一天距离愚人节只有半个小时,很多人都不敢相信这个事实,人民纷纷惋惜道:上帝要建房子,将扎哈接走了。

图:扎哈·哈迪德(1950年-2016年)

哈迪德曾在采访中说道,人们总是问我,这是我的命运还是运气?我回答两者都不是,是勤奋努力,当然也会有机会,机会是人生中非常重要的因素。

但哈迪德从没有想过,机会是如此难以到来,从1972年进入英国伦敦后,以建筑联盟学院为起点,开始了她漫长的建筑之路。

1982-1983年举办的香港山顶俱乐部设计竞赛中,哈迪德参加了比赛,但是她的作品在初审的时候就遭到淘汰,是日本建筑家矶崎新独具慧眼,把她的方案挽留了下来。矶崎新评价这个方案时说:“我被她那独特的表现和透彻的哲理性所吸引。”最终,当时年仅33岁且尚无一件建成作品乃至中标作品的哈迪德获得了比赛的一等奖。

图:扎哈给撒切尔夫人讲解山顶俱乐部方案

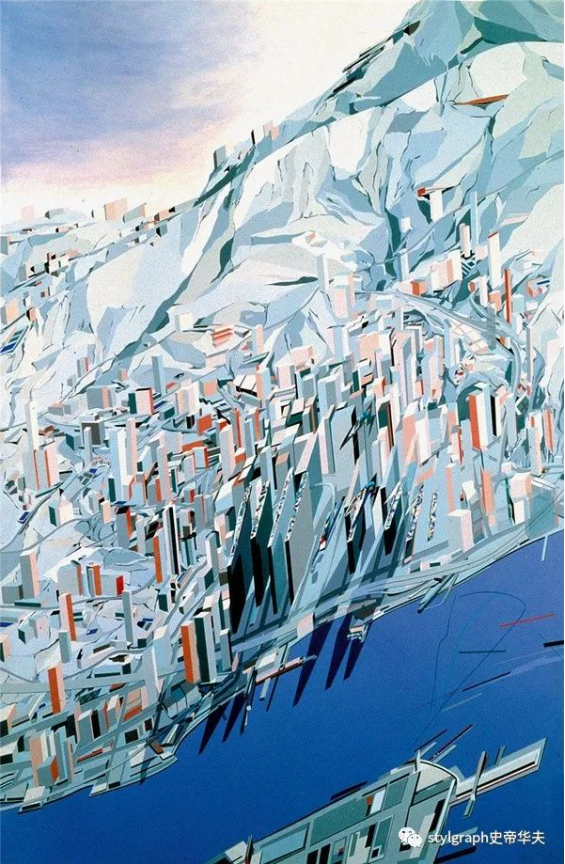

评审团这样评价“山顶”(The Peak)这个冠军作品:在这个所有人都一窝蜂地从遥远的过去寻求设计出发点时,扎哈选择了20世纪至上主义哲学作为设计的参照,将其它转译成了一件既富有原创性、又充满创造力的当代设计作品。

图:山顶,香港(1982-1983年)

遗憾的是,山顶项目最终因为发展商失去了会址而没有实现。她大胆的几何设计具有碎片感、不稳定性和运动感。这种支离破碎的风格让她与被称为「解构主义」的建筑师们归为一类。哈迪德的足迹遍布世界,她的设计屡获嘉奖,但竟然都由于种种原因,只停留在纸上,她也因此获得了纸上建筑师的称号。

图:法国斯特拉斯堡的电车站和停车场效果图

直到1993年,伴随着哈迪德的成名作———德国维特拉消防站的问世,她的设计震惊了世界,这座建筑也成为了当代建筑的经典。有人说,维特拉消防站,如同高速运动中的碎片剎那交汇而成,瞬间的动感凝结,给人以强烈的视觉冲击和不安全的建筑体验。

图:维特拉消防站外景

该结构由一系列棱角分明的飞机组成,像一只飞行中的鸟。维特拉消防站后,哈迪德进入了井喷式的创作高峰。她在此期间的其他建筑作品,进一步探索了她对创造相互连接的空间和动态雕塑形式的建筑的兴趣。

1994年,哈迪德花费了极大的力气获得了英国的卡迪夫湾歌剧院专案竞图的一等奖,最终因为资金短缺而搁浅了卡迪夫湾歌剧院这一个项目。

当时有舆论传出是当地人极力反对,许多保守的英国人并不看好扎哈的设计,他们不相信一个口音浓重深色皮肤的外籍女建筑师,他们觉得建筑这个行业更适合男人打拼,建筑设计是男人的工作。

哈迪德说,卡迪夫湾歌剧院是她记忆中最让人兴奋的一次经历,虽然最后项目搁浅了,但是她和她的团队磨砺了自身,从那之后,他们的设计风格变得优雅而精美,而她自己也爱上了用模型来探讨方案。

图:卡迪夫湾歌剧院外景

图:卡迪夫湾歌剧院效果图

哈迪德的设计风格快速的成熟了起来,她经常使用的锐角三角形和长弧曲线成为了她个人鲜明的设计风格。

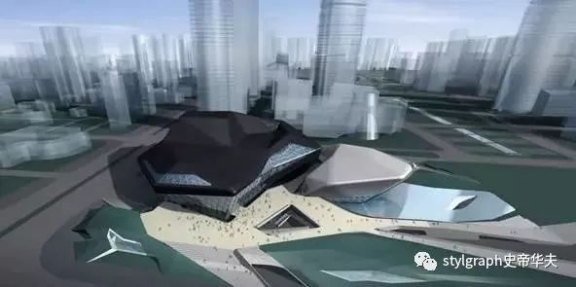

2003年10月,扎哈给广州大剧院做的建筑设计方案通过,2006年8月,广州大剧院正式开工。广州大剧院外形被称为“圆润双砾”,如珠江畔两块圆润的宝石,其主体建筑为黑白灰色调的“双砾”。内部没有垂直的柱子,没有垂直的墙,采用不规则的几何形体设计,致使“石头”的外观是扭曲倾斜的,仅外表面就有64个面,41个转角和104条棱线。广州大剧院也是哈迪德中国之梦起航的地方。

图:广州大剧院外观

图:广州大剧院内部

中国是哈迪德的福地,除了广州大剧院外,她还留下了许多经典的建筑。

新濠天地摩珀斯酒店

新濠天地摩珀斯酒店是全世界第一座采用「自由形态外骨骼结构」的大楼。

流畅的线条、优美的曲线造型、大胆又不突兀,建筑的中央部分有着 8 字形的镂空部分,初看有点抽象甚至扭曲,却增加了酒店建筑的律动感。

SOHO中国项目

北京望京SOHO

通过设计创造出类似山谷、山峰的概念,从而在不同的建筑物间创造出一种奇妙的关联。

北京银河SOHO

哈迪德借鉴了中国院落的思想,创造一个内在世界。另外一个灵感来自中国传统梯田,充满变化的楼层及平台将空间有机结合,像山间梯田一样层层相叠。

上海凌空SOHO

一条蜿蜒曲折的丝带状造型,旨在把各种设施功能与周围的社区捆绑在一起。建筑收缩的外形,光滑的表皮和复杂的体量创造了一系列动感十足的空间,寓意着城市的能量与变迁。

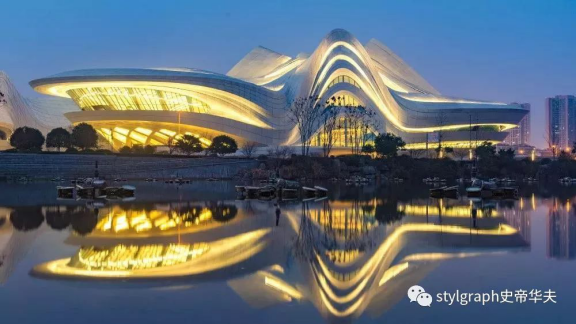

长沙梅溪湖国际文化艺术中心

2004年哈迪德获得了普利兹克建筑奖,这是普利兹克建筑奖首次授予一位女建筑师。扎哈·哈迪德的一生是永不妥协的一生,她特立独行,不按常理出牌,这也正是她不断寻求自我突破的人格魅力。《时代》杂志说哈迪德是强势性感极具偶像气质的人,她用她的设计向世人证明:女性也可以按照自己的梦想和目标,勇敢努力独立地过完一生。

内容/来源网络

编辑/stylgraph整理编写

版权/原作者所有