玻璃金字塔|璀璨的宝石

贝聿铭:一个世纪的现代主义大师

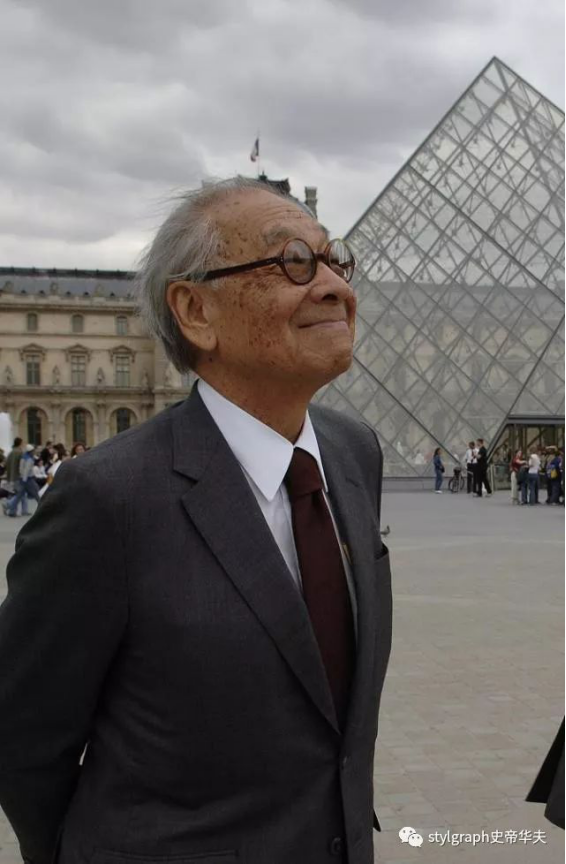

享誉世界的华裔建筑大师2019年5月16日辞世,享年102岁。在这期间里,他的作品令人惊叹,从弯曲的小教堂到高耸的玻璃幕墙摩天大楼,其中还有世界各地的博物馆、图书馆和公民中心。他被誉为“现代建筑的最后大师”。

而今天要讲的就是法国巴黎卢浮宫拿破仑广场的玻璃金字塔。

卢浮宫的历史

追溯到12世纪,最初是国王Philip Augustus的地牢和城堡所在地,之后在1546年被拆除并改建成佛朗西斯一世的宫殿,其后的君王们相继对这座宫殿进行改造及扩建。直到1793年,路易十六才将卢浮宫变为一座博物馆。

玻璃金字塔

1983年,贝聿铭受法国总统密特朗邀请,参与卢浮宫翻修扩建项目;1989年,贝聿铭交出玻璃金字塔作为卢浮宫的主入口。如今我们观赏玻璃金字塔,觉得创意灵妙,充满未来美感,又神奇地和卢浮宫古典建筑交相辉映、相得益彰。

图:卢浮宫入口

玻璃金字塔的入口造型不仅醒目的标示出了入口位置,透明的材质也为地下空间引入足够的光线,使得空间更加明亮、舒适;高达71英尺的金字塔,造型取自胡夫金字塔,而建筑材料及技术又完全是现代化的钢结构+玻璃,古今碰撞,成为建筑史上的代表之作。

可在当年,贝聿铭提案初期,他得到的回答却是:“这巨大的破玩意儿只是一颗假钻石。”

反对声似潮水般涌来——“设计太浮夸”、“破坏卢浮宫800年历史的古建筑风格”……据说反对建造玻璃金字塔的巴黎人,多达90%,这种情况下,换了是别人,恐怕早已铩羽而归,但贝聿铭是怎么做的呢?

“他花了两年时间吵架。”

不接受,就争辩,让大家看清楚这个方案究竟好在哪里,一次次失败,又一次次振作重来,绝不放弃。

“卢浮宫院内飞来了一颗巨大的宝石。”

假钻石终究化作真宝石,璀璨夺目。这要感谢密特朗总统力排众议,坚持采用贝聿铭的设计方案,更要赞美贝聿铭的中国式耐心,不急躁,不动摇,讲道理,做到底,东方智慧,氤氲升华。

贝聿铭于纪录片中被问到成功率很高时,答道:“可能是因为我更加耐心,因为我是个中国人。”

图:贝聿铭在建设现场

“新的入口,新的地下通道”

玻璃和钢构建成的金字塔被设计用于建筑群的中心庭院,以便让光线进入新的地下通道。

除了为卢浮宫提供一个新的入口外,他的设计还采用了一个新的地下系统,包括画廊、仓库和保存实验室,以及博物馆两翼之间的连接。增加和搬迁博物馆的储备空间允许卢浮宫扩大其收藏和放置更多的作品展出。

“从形式上讲,它最符合卢浮宫的建筑,也是结构上最稳定的形式之一,这保证了它的透明度,因为它是由玻璃和钢构成的,它标志着对过去建筑传统的突破。这是我们时代的一部作品。”

玻璃金字塔的规模与吉萨金字塔比例相同,但并不影响博物馆的历史性质,而是将现代结构和法国文艺复兴时期博物馆的建筑风格并列在一起,从而形成了一个互补的结构。增强了每一个设计细节和美感,使得金字塔的斜玻璃墙开始向博物馆的尖顶表示敬意,而卢浮宫外立面的不透明、厚重的质感更体现了金字塔的透明度。

“让光线来作设计”

在他的作品中光与空间的结合,使得空间变化万端,透过玻璃,投射在空间与墙体、地面上,形成光的庭院。“光很重要。没有了光的变幻,形态便失去了生气,空间便显得无力。”光是贝聿铭在开始一项建筑时首先考虑的问题。

由于玻璃自身的特性——透明、反射,并且不至于遮挡减损原建筑物的立面,不仅符合贝氏对阳光的追求,更能够从视觉上以及空间原理上使得原有的建筑群不会被削弱。加上光线和人的运动,整个空间被赋予了活力。自然光线穿过玻璃倾泻到室内,给室内的一切带来温暖和灵动之感,网状钢材不仅起到了支撑、承载的作用。

贝聿铭的设计已经融入巴黎文化之中。它被认为具有与埃菲尔铁塔相似的意义,成为巴黎人民乃至全世界的标志和卢浮宫形象的同义词。

贝聿铭曾说过,“我生平遇到的最大挑战,也是最大的骄傲,那就是卢浮宫新馆的创作。” 卢浮宫玻璃金字塔就是飞来的一颗璀璨的宝石!

内容/来源网络

编辑/stylgraph整理编写

版权/原作者所有